假设一只倒霉的蚊子,从孵化出来就没有找到可以吸血的目标,它还能不能活呢?我们老规矩,先说答案:要分蚊子,而且即便是必须吸血的蚊子,它一生吸不到血,也能活到寿终正寝,只是会断子绝孙。为什么这么说呢?下面我们再来详细的说一下原因。

虽然夏天,我们去到有蚊子的地方就大概率会被叮咬,但事实上,吸血并不是蚊子必须要做的事情。首先全世界范围内约有3000多种蚊子,它们中绝大多少的雄蚊是佛系的素食主义者,而且即使把人放到有10000只雄蚊的环境里,人也不会被叮一下。

这是因为雄蚊主要以植物的汁液为食,尤其喜欢花蜜,跟蜜蜂的食性有些相似。而且雄蚊口器虽然也很精妙,但是却唯独缺少穿刺利器,也就是上颚已经退化成了绒毛状,下颚更是完全消失了,这种口器刺比较嫩的植物茎叶还勉强可以,刺人的皮肤就太难为它了。

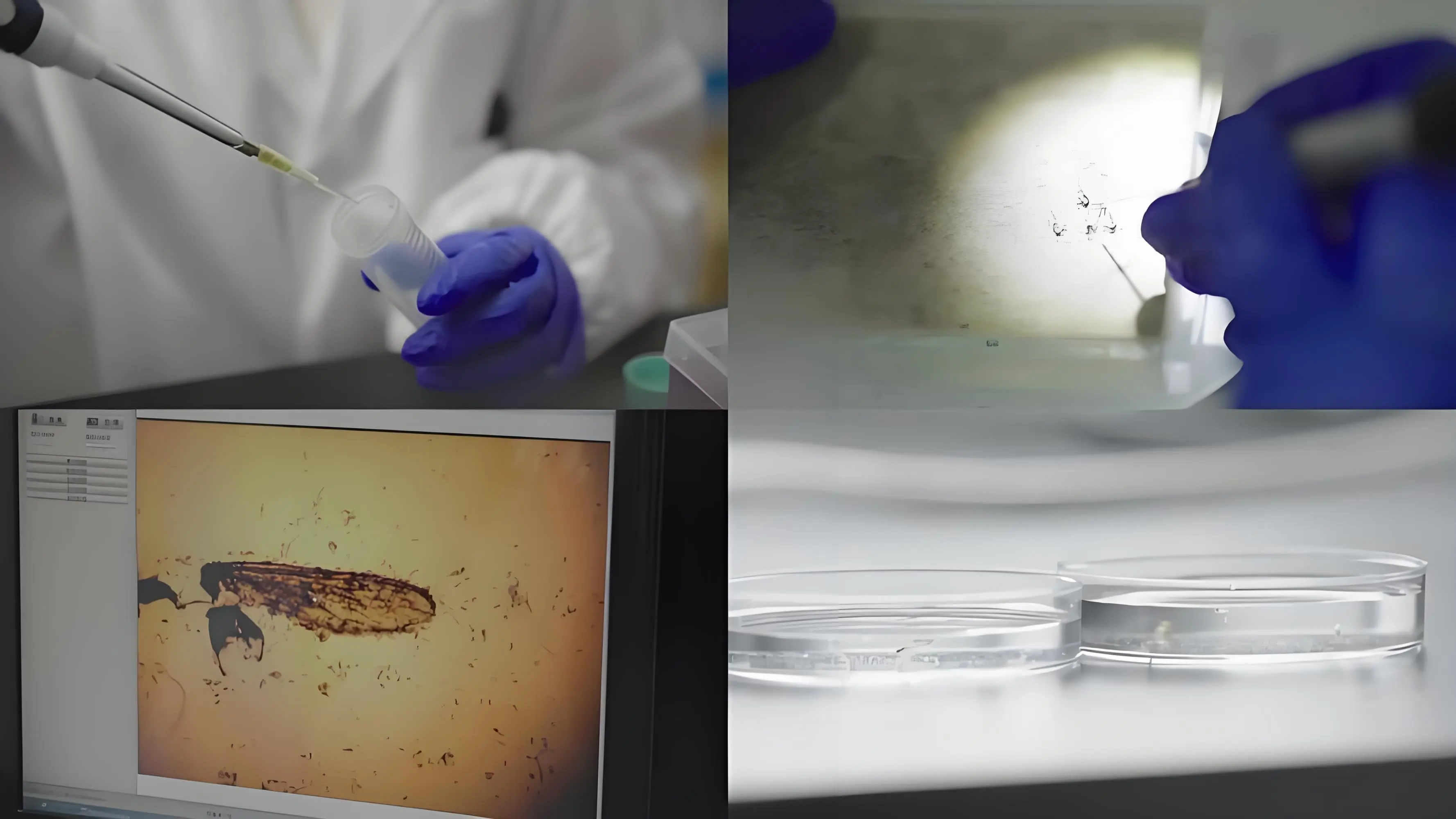

而雌蚊的口器就不一样了,它的口器虽然也是六根针状的结构(上颚、下颚各一对,舌与上唇各一),但在显微镜下可以清晰的看到它下颚嗓的锯齿状凸起,这就是它吸血的工具,能够像电锯般锯开皮肤,而舌与上唇构成可双通道系统,舌注射抗凝唾液,后者吸血。

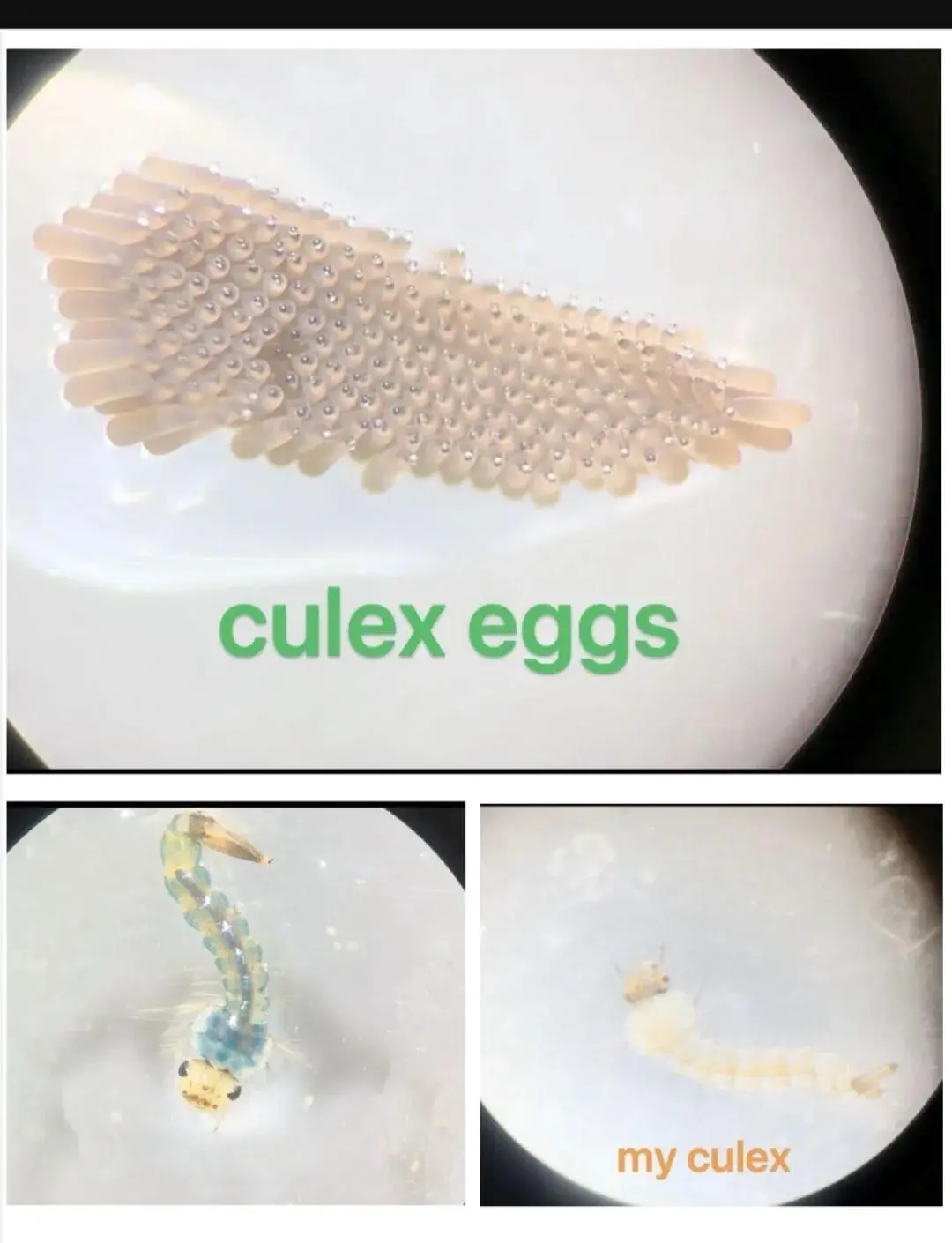

其实,雌蚊在孵化之初也是可以吸食花蜜的,而且靠着花蜜维持正常的生命体征是没有任何问题的。但是问题就出现雌蚊的卵巢中,刚羽化的雌蚊卵巢是透明管状的,直径不到0.1毫米。不过,一旦吸入血液,卵巢会在48小时内暴增至原来的3倍,卵泡细胞也开始疯狂的分裂。此时蚊子吸血后,只要与雄蚊交配,立即就可以找地方产卵。

由此可见,并不是所有的蚊子都吸血,吸血其实是雌蚊的专属,而且雌蚊也不是非吸血不可,它吸花蜜照样能存活。只是花蜜的营养无法满足卵巢的发育,所有雌蚊如果不吸血,断子绝孙是必然的。

其实,蚊子一直以来都是科学家们研究的课题,毕竟这家伙一到夏天就疯狂繁殖,无处不在,无孔不入,而且蚊子还是许多病原体的间接或者直接传播媒介,因此早在21世纪初,剑桥昆虫研究所就对蚊子进行了各种实验研究。其中就有类似的实验,在一个相对封闭的空间里,温度和湿度恒定(分别是26℃和70%),将蚊子放入其中,仅提供提供10%的葡萄糖水溶液,然后观察蚊子的存活时间。

结果发现,雄蚊平均的存活时间是在35天左右,最长的达到了59天,而雌蚊平均存活时间为28天,最长42天。最终科学家们检查了雌蚊的卵巢,发现与放入时差异不大,一颗卵都没有产下(底部是有少量积水的,满足蚊子的产卵条件)。

除了不提供血液外,研究人员还设置了一个对照组,其他条件不变的情况下,给另一组提供血液,结果发现,吸血的雌蚊平均寿命只有14天左右,每次吸完血后产卵约200枚,一个生命周期最多能完成三次循环产卵。

也就是说吸血的蚊子其实还不如不吸血的蚊子活的更长,研究人员通过比对发现是频繁吸血导致蚊子体内累积了过量的铁离子,从而引发氧化应激损伤,最终导致的“短命”。

其实,除了在实验条件下,在正常情况下,蚊子也是有不吸血的习性的,这种不吸血并不是说在盛夏或者秋季不吸血,而是越冬。众所周知,蚊子越冬无非就两种形态:成虫和卵。我们先说成虫,我们常见的蚊子之一中华按蚊就有相当的数量靠的是成虫越冬的,尤其是在华北地区,它们在秋末吸了最后一批血液后,会将血糖转化为甘油,这是一种天然的防冻液,能够让蚊子身处低温也不至于被冻死。

其次,它们会躲进地窖或者山洞中,这种环境温度相对恒定,而且它们会将心跳骤降到每分钟一次,以此来降低对能量的消耗,这种类似于“假死”的状态能够让它们存活5个月之久,等到春末它们会再次出现。

其他的蚊子多以卵的形态越冬,比如让人头疼不已的花蚊子-白纹伊蚊,它的卵壳会形成四层防水膜,在冬季胚胎停止发育,同时卵黄中含有抗冻蛋白,能够让它们在-20℃存活半年,一场春雨便唤醒新的一世代。

蚊子能够从恐龙时代存活到今天足以说明它对环境的适应能力有多强,它们在漫长的进化中,首先实现的就是雌雄两食性,雄性不吸血,只有雌性阶段性吸血,而且一旦吸血完成立即产卵,减少因为被拍死而无法产卵的可能性。

甚至于季节变化也不能拿它们怎么样,因为它们进化出了成虫和卵两种越冬的手段,正是因为这样,人类尽管站在食物链的最顶端,有着各种灭蚊设备,也无法将蚊子彻底从生态系统中抹杀。

不过,虽然我们无法将蚊子彻底抹除,但是既然了解了蚊子的习性,我们就能尽可能的减少我们生活区内的蚊子,最关键的就是减少蚊子的产卵地,尤其是像白纹伊蚊这种传播疾病的花蚊子,它们特别喜欢在临时存水的地方产卵,比如一些废旧的轮胎、花盆等等,即使的在雨后清理掉这些可能存水的地方,能有效的减少蚊子。

龙辉配资-深圳配资门户-正规配资之家门户-配资股公司官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。