一纵一横两张“文化名片”,成为山西运城博物馆(以下简称“运博”)的“开场白”。

纵的,是垒起的陶片墙。从下至上,自仰韶文化层、庙底沟二期文化层至今的十层典型陶片堆积,勾连起运城连绵不断的深厚文脉,佐证此地为中华民族重要发祥地之一。

横的,是平铺的沙盘。其上,密密标识着散布于全市范围的文物保护单位,坐实其“国保第一市”的美誉——这里仅国家重点文物保护单位(以下简称“国保”)就有102处,位居全国地级市之首,整座城市堪称一座巨大的古建筑博物馆。

运城,地处山西省西南端,晋陕豫黄河“金三角”地区,因盐湖而兴,因盐运而名。其古称“河东”更是如雷贯耳——万里黄河在这里拐了一道大大的弯,将城拥入怀中,自此东流入海。

站在池神庙高处俯瞰,块状分割的浩渺盐湖——世界三大硫酸钠型内陆湖之一,尽收眼底,对面,是绵亘起伏的中条山。逢上炽烈的阳光,湖水甚至现出斑斓七彩,仿若女娲补天时遗落的琉璃碎片。这一刻,你会感叹这片土地的得天独厚。

俯瞰盐湖

俯瞰盐湖

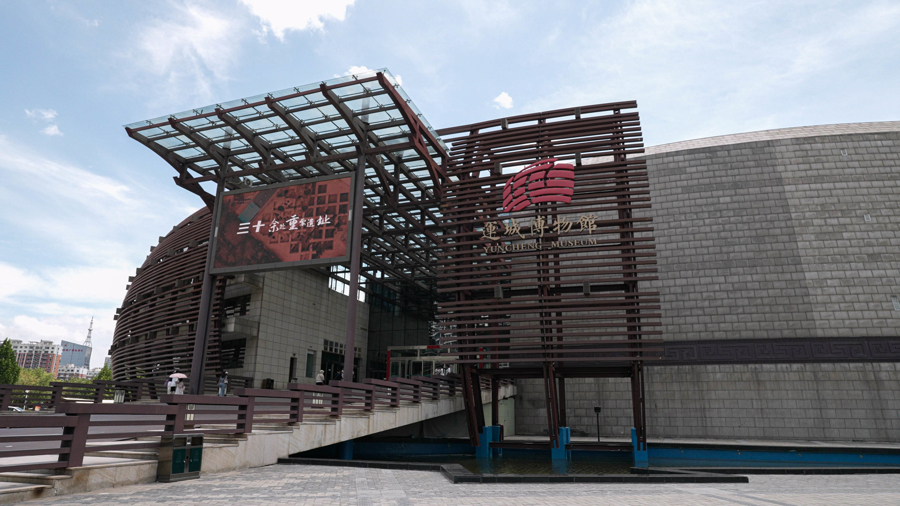

作为国家一级博物馆的运博,造型如扎根黄土高原的老树根,收藏着河东大地超越上下五千年的沧桑变幻。在这里,中华文明的连续性有了具象化显现:无论神话还是历史,华夏文明最初的线索指向这里,皆有缘由;密度惊人的古建筑,穿越千百年风雨,承载着人间烟火气,凝固成活化的文明记忆。

运城博物馆外景

运城博物馆外景

坐拥盐湖、资源优渥的河东大地,撑起中华文明的主根主脉

全国高考语文卷曾有这样一道题:最早被称为中国的地方在哪里?答案是:山西运城。或许,这是一道没有标准答案的试题,但至少,运城是答案之一。

“运城是中国史前时期人口密度最高的区域之一,也是社会发展最快的区域之一。并且,它的连续性很强。”山西省考古研究院副研究员张光辉告诉记者,无论在人类起源还是中华文明发展进程中,运城均占据重要地位。运博展厅里,一组代表性文物堪称运城作为“最早中国”的物化实证。

放大镜下的一对曙猿下颌骨化石,距今4500多万年,仿佛一缕文明曙光。只见其牙齿相当完整,虎牙较大,下颌角圆,下巴前缘直立,已具有高等灵长类动物的许多特征。它来自1995年中美科学家于垣曲县的发掘,打破了当时国际学术界关于“人类起源于非洲”的论断,对研究人类起源意义非凡。

距今4500多万年的曙猿下颌骨化石(馆方供图)

距今4500多万年的曙猿下颌骨化石(馆方供图)

这块土地上燃起的,还有人类文明的第一把圣火。明显带有灼烧痕迹的动物骨头化石,距今243万年,貌不惊人,却宣示人类进化加速器的打开。这是上世纪60年代考古人员在芮城县西侯度遗址发现的,被认为很可能为目前已知人类最早用火的实证。

独享“单间”展柜待遇的一只彩陶盆,距今6000多年,以棕红色陶衣为底色,用黑色绘出三角形几何纹,优美流畅,随观众目光流转,甚至会产生菱形格、米字格、回旋纹等变化。它出土自芮城县东庄遗址,数千年依旧绚丽如新,成为史前艺术浪潮中的一抹亮色。

距今6000多年的彩陶盆

距今6000多年的彩陶盆

嫘祖养蚕的历史传说,也由实物照进现实。1926年,李济在夏县西阴村第一次独立主持田野考古发掘,标识中国近现代考古的开端。距今约6000年、人工切割的半个蚕茧的出土,力证此地为中华先民栽桑养蚕的重要发祥地。如今,这珍贵的半个蚕茧标本,收藏于台北故宫博物院。而静卧于运博展柜的几枚石雕、陶制蚕蛹,同样证明古老的传说不是空穴来风——它们出土于西阴村遗址附近的师村遗址,距今约6000年。

距今约6000年的石雕、陶制蚕蛹

距今约6000年的石雕、陶制蚕蛹

为何河东大地地位如此显赫,甚至于,后土、嫘祖、尧、舜、禹、后稷等很多传说的记载地、发生地都集中在此?

张光辉提到战略资源这一重要线索,指出运城的盐湖以及中条山,都是在史前时代尤显关键的战略资源宝库。盐是人类得以繁衍生息的生命之源,盐湖周边数千平方公里,可谓新石器时代文化遗址分布最密集地带。而中条山山脉深藏的铜矿,堪称冷兵器时代的“大金库”。直至近年来,运城仍不断有考古新发现,如绛县的西吴壁遗址、平陆县的良庄遗址、稷山县的东渠遗址等,加深着这片沃土作为中华文明主根主脉之一的“轮廓线”。

种类丰富、各美其美的国保古建,尽显土木之间“凝固的智慧”

推开寺北曲村无名小路上两扇斑驳的红铁门,1200多岁的唐代泛舟禅师塔孤零零矗立在院落里。这是我国唐代圆形单层砖塔孤例,为第五批国保。基座、塔身与塔刹尽显“黄金分割”之美,顶端精雕细琢的山花、蕉叶、束带、仰莲、宝盖等装饰尤让人挪不开眼。

泛舟禅师塔

泛舟禅师塔

“动一动,小心蚊子!”正当记者凝视古塔入了神,塔边平房走来一位年轻人,提醒道。他竟是这里的守塔人,赵波,90后。

大学毕业之后,电商工作的连轴转让赵波不堪重负,生了一场大病。不得不“躺平”的日子,他想到换一种活法。正巧,泛舟禅师塔缺个守塔人,朋友问他要不要试试。起初以为是看门,他有些抵触,后来发现,这个不起眼的岗位,更肩负着文物保护的重任。

打扫院子,主动讲解,每天记录砖缝长了几毫米青苔、塔顶生出几根杂草……就这样,赵波守护起古塔的安宁,也找回身心的舒畅,甚至发挥起自己的电商特长,以“孤独的守塔人”为名在社交媒体上传扬千年古塔。

的确有不少人因他的分享来古塔赴约。“要么喜欢塔,要么好奇我”,小伙子哭笑不得,坦言“仅仅想让更多喜欢古建的人知道这里还有一座如此与众不同的唐塔,让没有古建概念的人开始了解并喜爱古建文化”。

90后守塔人赵波在泛舟禅师塔前(来源:小红书账号“孤独的守塔人”)

90后守塔人赵波在泛舟禅师塔前(来源:小红书账号“孤独的守塔人”)

在《中国建筑史》一书中,建筑历史学家梁思成写道:中国建筑既是延续了两千余年的一种工程技术,本身已造成一个艺术系统,许多建筑物便是我们文化的表现、艺术的大宗遗产。

地上文物看山西。散落在运城广阔大地上的102处国保,约四分之三是古建筑,大多隐于乡野。

植入半景画,搭起宛如蒲津浮桥的步道,运博以“土木华章”展厅,集中展示包括泛舟禅师塔在内最具代表性的17处建筑。

记者在运博“土木华章”展厅的永乐宫《朝元图》壁画前

记者在运博“土木华章”展厅的永乐宫《朝元图》壁画前

“每一座都带着不可复制的印记,串联起从隋唐到明清建筑演变脉络。”运博馆长王大奇说。

例如,绛守居园池,我国现存唯一的隋代官家园林,水面积约占全园四分之一,成为北方典型的“自然山水园林”。

广仁王庙大殿,我国仅存三座完整唐代木构建筑之一,唐代道教建筑孤例,无论硕大的斗拱、简练的结构还是庄重的风格,无不成为研究唐代建筑的重要实物资料。

广仁王庙大殿

广仁王庙大殿

万荣稷王庙,我国现存唯一宋代庑殿顶建筑,是梁思成三寻不得的“意难平”,宽阔的庑殿顶,如大伞般撑起千年风云。

飞云楼,被誉为“中华第一木楼”,密布的斗拱多达345组,堪称斗拱博物馆,斗拱层叠,如云带缠绕,云朵簇拥,各檐翼角起翘,给人凌空欲飞之感。

运博馆长王大奇在“土木华章”展厅

运博馆长王大奇在“土木华章”展厅

这个展厅没有一件文物真迹,却被认为是运博不可错过的精华。

精准的建筑模型还原着斗拱飞檐的精妙;丰富的图表照片梳理着时代更迭中的建筑密码;原比例复原的壁画让永乐宫的色彩与线条在眼前“复活”;内容翔实的多媒体,将古建的抗震原理、园林的造景哲学娓娓道来……为了让人们读懂土木之间“凝固的智慧”,运城千年的匠心营造,馆方花足心思,试图搭建一座古建与大众之间的桥梁。王大奇说,很多人可能因为时间、距离无法亲自到访诸多古建,馆内的复制件把瑰宝“搬”到观众眼前,“它们不仅是艺术‘替身’,更是文化‘信使’,激发更多人实地探访的兴趣,是智慧的折中,既保护文物,又让艺术真正‘活’起来。”

尽显比例之美的国保——后土祠秋风楼

尽显比例之美的国保——后土祠秋风楼

为何运城的国保古建筑如此之多?在王大奇看来,这其实旁证了运城作为华夏之源的特殊地位。运城根祖文化深厚,古建筑中有相当一部分是供奉华夏各类始祖、圣人的庙宇,见证着文明传承。例如,古代中国农业之神后稷,就是运城人,这里有六处国保均与后稷相关。作为“武圣”关公故里的运城,也是关公信仰之源,国保中的关帝庙多达六处,解州关帝庙更为全国“武庙之冠”。盐湖边的池神庙,我国唯一祭祀盐神的圣地,铭记华夏民族起源地带对盐业的崇拜。万荣的后土祠,中国最古老的祭祀后土女娲氏的祠庙,传说上古轩辕帝在此扫地为坛祭拜后土,此后包括汉武帝、唐玄宗、宋真宗在内的43位历代皇帝也曾先后到此祭拜。

盐湖边的池神庙,我国唯一祭祀盐神的圣地

盐湖边的池神庙,我国唯一祭祀盐神的圣地

满壁风动、异地重辉的神宫壁画,历经多少代人的接力守护

中国古建的价值之重与艺术之美,在于建筑内外的方方面面。入选首批国保、坐落于芮城县县城北部的永乐宫,作为中国现存唯一的元代官式建筑群,就是凭借技艺精湛、面积巨大、保存完整的元代壁画惊艳世界,被誉为“东方艺术画廊”。依托于永乐宫的山西省永乐宫壁画保护研究院(山西省永乐宫壁画艺术博物馆),也是运博分馆之一。

永乐宫

永乐宫

游戏《黑神话:悟空》爆火后,不计其数的人们从运城市区驱车一个多小时至永乐宫,就为亲睹满壁风动、天衣飞扬。在永乐宫壁画保护研究院副院长刘移江看来,永乐宫壁画绝非孤立的艺术奇迹,而是与洪洞广胜寺、稷山青龙寺等山西晋南地区其他壁画共同组成引人瞩目的艺术群落。永乐宫壁画当属群落中最亮的星,在构图形式、人物造型以及工笔勾勒、气势营造上均达到极致。其中,三清殿内的《朝元图》便是典范。

游戏《黑神话:悟空》中的《朝元图》

游戏《黑神话:悟空》中的《朝元图》

运博的《朝元图》复制件(注:永乐宫里的原件禁止拍照)

运博的《朝元图》复制件(注:永乐宫里的原件禁止拍照)

进入殿宇须换鞋套,严禁拍照。抬头仰望,与400平方米壁画舞台上各安其位的近300身神灵交换眼神,无人不惊叹。这是朝谒元始天尊的浩荡众神:八位高达三米的主神,占据队伍中心,威严庄重;前方,青龙、白虎二星君开道,后方,三十二天地君护持,周围环绕仙曹、仙官、天丁、力士、太乙、侍臣、金童、玉女、二十八宿等诸神。人物或低语交谈,或凝神沉思,或侧耳倾听,或注目凝视,个个神采奕奕,表情动作无一雷同,彼此间神态呼应,气韵贯通,形成有机而磅礴的整体。

运博的《朝元图》复制件(注:永乐宫里的原件禁止拍照)

运博的《朝元图》复制件(注:永乐宫里的原件禁止拍照)

“学习中国画,尤其人物一科,永乐宫壁画是必修课。”刘移江说。《朝元图》中众多线条长达数尺甚至数米,紧劲连绵又含蓄有力,完美表现出衣袂的质感和动势。这些迎风飘舞的长线,被认为大量运用传为唐代“画圣”吴道子所创的“莼菜条”线描技法,成为后世理解“吴带当风”艺术风格最重要的实物载体,堪称中国线条艺术的巅峰。

刘移江牵头绘制的《朝元图》白描摹本(资料图片)

刘移江牵头绘制的《朝元图》白描摹本(资料图片)

说起永乐宫壁画,刘移江的眼神格外明亮。在永乐宫,他临摹、研习壁画,一晃30年过去了。“小时候就爱往永乐宫的临摹室钻,看那些画画的大人们怎么把墙上的神仙‘搬到’纸上。高中没事还过去帮帮忙,给画家们调调颜色、打打下手……”刘移江就是土生土长的芮城县人,家中三代都与文物文化结下深厚情缘,爷爷筹建了芮城县博物馆,父亲则在永乐宫从事园林设计,也因而,永乐宫成为他儿时记忆中温暖的拼图。从小种下的喜爱,让刘移江从大学美术专业一毕业,坚定地回到了永乐宫,成为真正的“守宫人”。

刘移江在工作室

刘移江在工作室

张青,则是在永乐宫讲解了30年。从讲解员到宣教部主任,她肚子里俨然装了一本永乐宫“百科全书”,对于这里的每一处建筑构件、每一位壁画人物,都如数家珍,也都引以为傲。最近15年,张青已离开讲解一线,但每天早晨,她都习惯到宫里各殿宇转转,总是乐于向人们讲述“宫”里的故事,坦言“享受文化输出的快乐”,“永乐宫已和我的生命融在一起”。

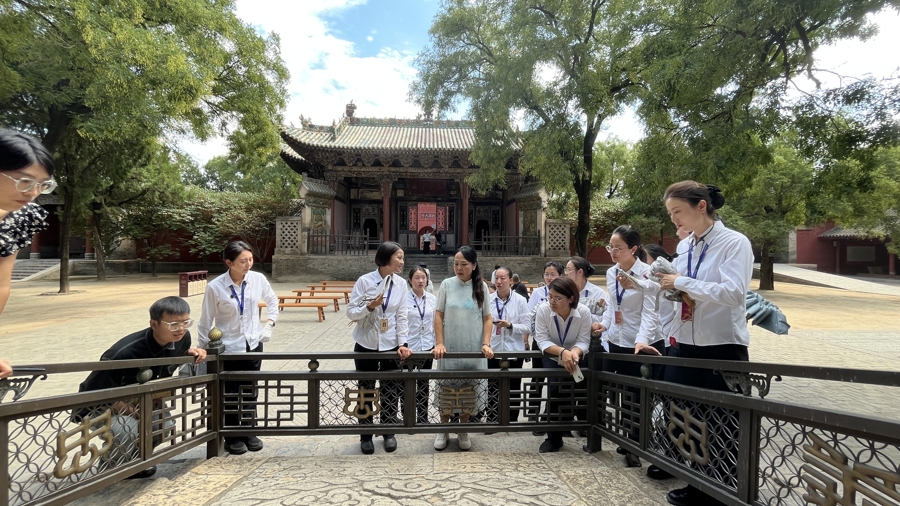

张青在永乐宫做讲解培训(受访者供图)

张青在永乐宫做讲解培训(受访者供图)

“永乐宫壁画盛名在外,其实建筑本身也有很多值得关注之处。”张青说。比如中国古代屋顶正脊两端的建筑构件——鸱吻。三清殿的孔雀蓝琉璃鸱吻构件,高达三米,颇为壮观,还见证建筑发展的承上启下——汉唐鸱吻被称作鸱尾,造型如鱼尾,到了唐末宋初,才出现龙头鱼身的鸱吻;此殿建造之前,中国建筑的屋脊上也鲜见琉璃,而以板瓦垒叠。又如建筑彩画。中国古代建筑在木构架上施有彩绘,用于装饰,亦保护木材。三清殿、纯阳殿留下大量元代官式建筑才有的“五彩遍装”建筑彩画,相当珍贵,以青绿色铺底,以赭石色、黑色、白色作画,成为元代彩画的典型实例。

三清殿孔雀蓝琉璃鸱吻

三清殿孔雀蓝琉璃鸱吻

永乐宫郁郁葱葱,穿行其中,裹着热浪的暑气像被降下调门。谁能想到,脚下的土地竟然并非神宫的原生地。永乐宫,原名大纯阳万寿宫,因坐落于黄河边的芮城县永乐镇、“八仙”之一吕洞宾的故乡而得名。上世纪50年代,因三门峡水库建设,永乐宫面临淹没危机。一支平均年龄不到30岁的年轻文保团队,制定搬迁方案,在600多位工匠的努力下,用了十年将永乐宫连建筑及壁画打包搬走,来了一场“乾坤大挪移”,开创世界文物搬迁史先河。如今,永乐宫以常设的搬迁纪实展,记录下这神仙也难办到的壮举。展厅前的院落里,数百个名字登上整整一面“鸣谢墙”,这是迁建工程所有参与者名单,除了技术专家,也包括平凡的农工,有些人的姓或名因记录笔迹模糊,无法完整辨认,只能以方框代替。

永乐宫

永乐宫

榫卯结构传承千年,是乐高积木的前身,适合拆解。搬迁中,真正难的是千余平方米的壁画。这是泥坯墙体上的绘画,颜料层历经六七百年,早已风化、开裂,一碰就碎。起初,搬迁团队也曾请来捷克“洋专家”问诊,后因费用高且没有十足把握而作罢。最终,中国本土专家历经多次壁画揭取实验,确定方案,就连所用工具也自行设计、制作。展厅呈现的一台偏心轮手摇揭取机,就是当时壁画揭取的重要工具之一,运用旧火车头偏心轮促动轴承前后穿行的原理而制,将壁画泥层以手工操作锯下,不仅省力,也减少了震动和破坏。张青透露,直到今天,中国的壁画搬迁,沿用的还是这套切割揭取方式,“经过搬迁60多年间的不断监测,我们发现壁画依然保持在较为稳定的状态”。

守护的接力棒,如今正悄然传递到新一代手中。去年,永乐宫迎来时隔多年的大规模青年人才引进,也头一回迎来研究生力量,胡梦媛就是其中一员。怀揣着对文化遗产保护的热忱,他们安于栖身晋南县城,日复一日与古老的壁画相对。“工作中有那么一瞬间,感觉像在和古人进行心灵对话。”胡梦媛这样形容自己的小确幸。

今天的永乐宫壁画临摹室

今天的永乐宫壁画临摹室

守护以外,深度挖掘艺术圣殿内涵的多维探索,更让永乐宫文化在创造性转化与创新性发展中,焕发新生。一方面,永乐宫开辟着越来越多样的研学课堂:临摹者的笔尖与元代画师的粉本隔空唱和,斗拱展示演绎“勾心斗角”的营造传奇,搬迁体验还原当年“化整为零”的不可能……另一方面,科技与人文的握手,让永乐宫文化基因在数字时代获得全新的表达方式,以形形色色的主题展览走出去。

流传千百年的古建筑,从来不是冷冰冰的砖瓦木构,而是华夏文明的活化石。盐湖之滨,历经时光淬炼的这曲土木华章,让人们可望见、可走进、可感知,不止真切听到历史的回响,其承载的东方营造智慧与美学,正随《黑神话:悟空》游戏、《封神》系列电影、《藏海传》电视剧等,生生不息地续写,衍射出如盐湖般的绚烂光彩,在文化传承中启迪着未来。

热播剧《藏海传》中出现的古建模型,是运城的鹳雀楼,今天这座楼阁虽为当代复建,却保留了唐宋建筑的遗风

热播剧《藏海传》中出现的古建模型,是运城的鹳雀楼,今天这座楼阁虽为当代复建,却保留了唐宋建筑的遗风

龙辉配资-深圳配资门户-正规配资之家门户-配资股公司官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资世界门户首页 央行执行了出售操作

- 下一篇:没有了